English version

全景:视觉—剧场与监控的政治

鲁明军

一

2017年6月,在位于北京市区中心一条小胡同内的箭厂空间,杨振中实施了个人项目《栅栏》。他封死了原本只有15 平米的空间,临街的墙体上只留了一个栅栏窗户,与周边的环境融为一体,看上去再平常不过,想必没人会留意到窗户上安装的其实是审讯室专用玻璃。观众透过窗户只能看到镜面反射的自己和街景,无法看到室内的一切,但在室内可以看清室外的一切,于是他在室内正对着窗户,架了一个摄像头,街上的人来人往透过栅栏窗户尽收其中。不同于监狱审讯室的结构,杨振中颠倒了其监控关系。通常情况下,室外的审讯监控者透过专用玻璃可以看清室内的整个审讯过程,而室内的审讯者和被审讯者则看不到室外,但在杨振中这里,玻璃是反装的,所以室外是被看者或被监控者(亦或是被囚禁者),而室内则是观看者或监控者。

![栅栏(箭厂空间)2017]()

![]() 这并不是杨振中第一次使用“栅栏”和“监控”这类素材(1),准确地说,《黑板》(2008)和《栅栏》(2013)是此项目的前身。最初,他是在一块黑板上嵌入镜面,又在镜面上安装了一层铁栅栏。当观者观看作品时,则如同自己被关进了黑色栏杆紧锁的监狱。2013 年的《栅栏》实际上是《黑板》的升级版,只是装置的结构和大小有所变化,观看的逻辑并无任何改变。然而,在箭厂实施的同名项目中,这一视觉结构则明显趋于复杂化,甚至不乏吊诡之处。如果说《黑板》和2013年的《栅栏》只是依赖于镜像结构的话,那么在箭厂实施的《栅栏》则无异于镜像中的镜像。从外面看,他其实保留了《黑板》和《栅栏》(2013)的结构,只是他将监视器安装在不远处的“五金”咖啡馆,透过监视器的屏幕(或此后将其单独作为录像展示时),观者可看到作为“被监控者”的自己。所以,这些曾经的“被监控者”实际上也是观看者或观看的主体。换句话说,看似监视器本身即是观看的主体,但实际上这里真正的主体也是那些“被监视者”或“被观看者”自己。

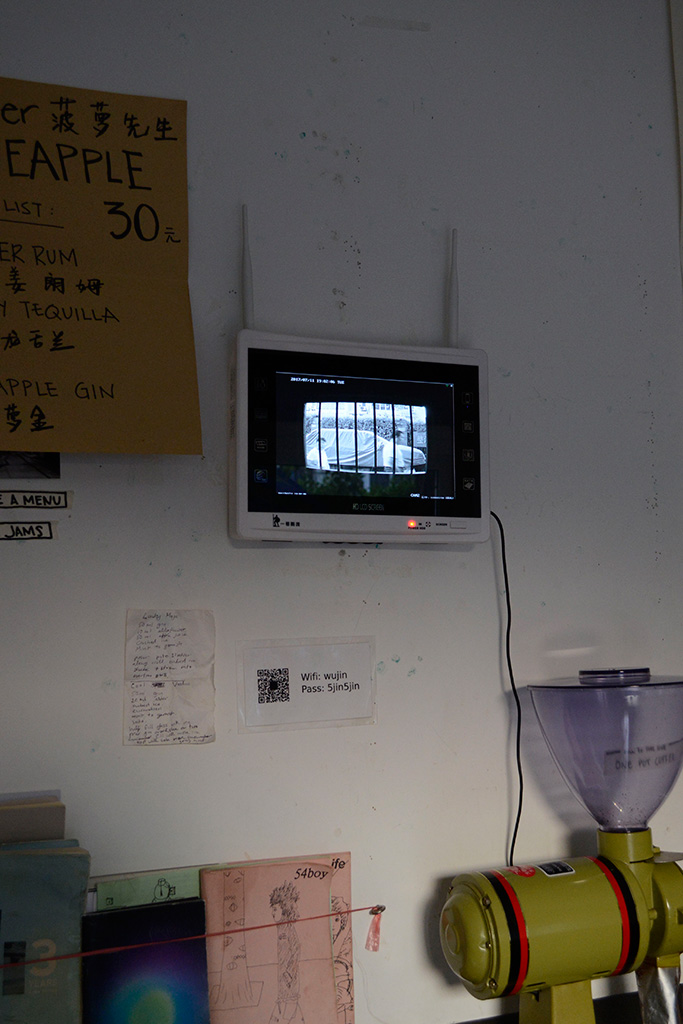

这并不是杨振中第一次使用“栅栏”和“监控”这类素材(1),准确地说,《黑板》(2008)和《栅栏》(2013)是此项目的前身。最初,他是在一块黑板上嵌入镜面,又在镜面上安装了一层铁栅栏。当观者观看作品时,则如同自己被关进了黑色栏杆紧锁的监狱。2013 年的《栅栏》实际上是《黑板》的升级版,只是装置的结构和大小有所变化,观看的逻辑并无任何改变。然而,在箭厂实施的同名项目中,这一视觉结构则明显趋于复杂化,甚至不乏吊诡之处。如果说《黑板》和2013年的《栅栏》只是依赖于镜像结构的话,那么在箭厂实施的《栅栏》则无异于镜像中的镜像。从外面看,他其实保留了《黑板》和《栅栏》(2013)的结构,只是他将监视器安装在不远处的“五金”咖啡馆,透过监视器的屏幕(或此后将其单独作为录像展示时),观者可看到作为“被监控者”的自己。所以,这些曾经的“被监控者”实际上也是观看者或观看的主体。换句话说,看似监视器本身即是观看的主体,但实际上这里真正的主体也是那些“被监视者”或“被观看者”自己。

![]()

黑板2008

值得一提的还有2006 年的另一组装置《看店》,也是基于同样的监控结构。他位于展厅附近的一个小杂货店的隐秘部位,安装了六个摄像头,并将其连接至展厅中的一组监控视频。展览只有五天的时间,期间小店无人看管,观众可以透过展厅内的监控视频,看到围绕小店的一切发生和变化。然而,在箭厂实施的《栅栏》现场,他将监控视频植入了和箭厂空间一样极具日常感和生活气息的“五金”咖啡馆,使得监控变得更加隐蔽。当然,这原本即是现实,因为无处不在的摄像头早已是都市生活的常态,乔治·奥威尔(George Orwell)笔下的“大洋国”早已不再是想象和虚构,而是事实(2)。

![]()

看店2006

通过重置观众或被监控者的主体位置,杨振中部署了一个复杂的视觉迷局,一个博瓦(Augusto Boal)式的“被压迫者剧场”(The Theatre of the Oppressed)。博瓦认为,无论是古希腊悲剧,还是马基雅维里的喜剧,包括布莱希特的史诗剧,都没有真正解放观众,这里的主体依然是剧场,剧场依然受制于既有的政治机制。即便布莱希特已经意识到了改变,但也只是限于对大众的介入,而无关大众主动的介入。正是基于这一历史反省,博瓦提出了“被压迫者剧场”。他将观众作为剧场的主体,目的就是为了抵抗和反叛这一支配机制。在此,剧场不再是一个被看的对象,而是一场彻底破除压制系统的政治行动(3)。

在之前另一件同样基于窥视结构、亦带有剧场—政治属性的作品《考试》(2012)中,杨振中似乎还保留着传统观看模式。即便如此,画面中穿着性感的女中学生机械地朗读政治课文这一行为本身,还是带有明显的身体规训的暗示。然而在这里,作为“被压迫者剧场”的典范形式,监控及其政治逻辑构成了其主体性机制,特别在今天,监控不仅限于监狱,且早随着全球化和互联网的扩张渗透至社会各个日常角落。就此,无论是边沁的“全景敞视监狱”,还是福柯的《规训与惩罚》,皆已系统分析、论述过现代社会的支配机制和知识运作模式。杨振中的实践不仅揭示了这一权力系统,同时,通过扰乱这一权力系统也意在传递一种反抗的动能。没想到的是,展览后来被意外卷入了北京政府为迎接党的十九大启动的胡同整治行动,并由于它的隐蔽性临时保护了展示的空间和机构。可以说,它也因此介入了一个更大的活生生的政治剧场。

二

一年后,在当代唐人艺术中心北京空间举办的个展《静物与风景》(2018 年9 月)依然延续了这一视觉机制和政治逻辑。在此,他聚焦于政治图像的传播与视觉感知的渠道,并与权力的支配机制一道,建构了一个同样基于监控结构的政治剧场。

展览由三部分构成。第一部分是位于展场中心的环形旋转装置,装置中心安装着一个圆柱状镜面栅栏背景,其周围均匀地安装了六个依照官方会客厅标准仿制的沙发。观众可以随意坐在沙发上,随着机械的缓缓转动,远观和欣赏展厅四周墙面的绘画和录像作品。圆柱状栅栏镜面反射了周边的一切发生。显然,栅栏镜面源于《栅栏》和《黑板》,而2014 年的互动装置《请坐》则是其中沙发部分的母本,只是不同的是,《请坐》并没有受制于某个中心和秩序,甚至可以说它是反中心、反秩序的。

展览的第二部分即是与之对应的悬挂在其中三面墙上的一组绘画作品。画面描绘的是下载自网上的官方新闻,他从这些新闻中撷取了部分室内场景的图片,内容多是官方标准的会客厅、会议室,或是裁其一角。由于图像中都没有人或是他有意抽掉了人,更像是一般的静物画。但事实上,它源自一套特殊的政治审美体系。可想而知,不同空间的装饰、摆设风格,包括话筒、茶杯、植物的位置以及背景画面的题材等,其实都极其考究和严格。但是在此,却化身为再普通不过的二手静物或风景。这一方面将其“再象征化”,另一方面又像是一种亵渎和冒犯。杨振中保留了下载时的低像素特征,并在放大绘制的过程中,凸显了图像的颗粒状及其质感,黑特·斯戴耶尔(Hito Steyerl)称其为“坏图像”(the poor image)。同时,通过外框的设计以及背景可以看出,这些图像看似是正在Photoshop(简称PS)的处理中,那些边框恰好对应了PS 过程中用以选择图像的边线,而墙面的灰白相间的格子图案正是源自PS 在无图层时的背景样式。此时也可以说,展厅的墙面即是屏幕界面。

第三部分是展厅的两个隐秘的角落和其中两个沙发背后,他安装了四个无线摄像头,并在展厅另一相对独立的墙面,通过LED 屏自动交替、同步传播摄像头传递的现场视频。如果说整个展览是一个大监控系统的话,那么,此处更像是在一个监控结构中嵌套了一个监控结构,即一个关于监控的监控。而此时,屏幕中片段式的播放,本质上和周围墙上的绘画并无二致,或者说它本身也是静物或风景。

诚如黑特·斯戴耶尔(4)所说的,“坏图像是流动的副本。它们质量差、像素低,并随着传播速度的加快而折损。坏图像是图像的幽灵、是预览、缩略图、飘忽不定的想法、是免费分发和流通的图片,它们从慢速数码传输中挤压出来,被不断压缩、重制、撕裂、合成、从一处被复制粘贴到另一处。……坏图像在世界各地移动,如同商品或其拟像,礼物或赏金。他们散布快乐或死亡威胁,阴谋论或违禁品,反抗或愚蠢。”杨振中之所以选择这些低像素图片作为绘画的底本,与其说是为“坏图像辩护”,以抵抗高清、超清的暴力,不如说是为了揭示互联网时代图像的真实性难题。毋宁说,坏图像就是现实世界动荡不安、荒诞不羁的表征。杨振中特意保留了图像编辑的过程或痕迹,在某种意义上就是为了重申图像被编辑、传播和流通的过程,以及何以如此编辑、传播和流通。当然,这也同时提示我们,像素还取决于监视器的技术参数,包括监视器本身所具有的政治性。如果说这是一种政治解析的话,也许他无法像法医建筑(Forensic Architecture)一样提供一套精确的参数和证据,但至少在尝试从某个侧面进入政治的内部。就此,展厅中心的旋转装置及其象征性无疑是最恰切的解释。艺术家沿着悬挂绘画的墙面的地边线,搭建了一个宽3米、高0.5米的斜坡,观众若欲近距离观看作品,必须走上斜坡,其身体的不稳定感恰好呼应了对面墙上政治坏图像的不稳定性。斜坡拉近了画面与观众的距离,诱惑观众与画面的物质性之间形成一种触知关系,以区分原本模糊了界限的图像与绘画;但同时,站在斜坡上的身体不适迫使观众只能一瞥,进而决定了其与画面之间难以构成经典的凝视关系,并反身指向网络传播的低像素图片及其政治属性。

图像的政治性决定了其暗含着一个不可见的主体或操控者,但它并不完全取决于新闻记者的视角,政治规定性才是其真正的主体。可同时,无论是PS处理,还是绘画的再制,其实都是在削弱这个主体。换句话说,PS的操作者和绘画的实施者在这里同样是主体。他们的实践一方面依循于其原本的政治主体,甚或说是一种政治常态,另一方面又不可避免地背反或抵御着政治主体的规定性。PS图片的“随意性”和画面之间的差异,皆表明它们都是任何普通观众都可参与的行为和实践。应该说,杨振中之所以雇佣不同的画者参与绘制这些图像,其实也是为了强化他的这一观念。这些画者和其他观者一样,他们都是不可见的主体。而这些不可见的主体同时也是展厅中心旋转装置的参与者。可见,在展厅中心的沙发与四周的绘画、投影之间的对应中,隐含着双重的关系。它们之间不仅是基于中心与边缘的支配逻辑,同时还有一层不可见的镜像结构。这些关系混合在一起,相互摆荡又彼此冲撞,构成了一个传递着异质力量的视觉—政治剧场。然而,与《栅栏》(2017)一样,此处他的逻辑依然是,在揭示这一支配结构的同时,扰乱其权力结构,进而将观众解放出来,以获得一种新的主体性机制。

三

2017年,《栅栏》中的视频监控的支配结构近似边沁所谓的“全景敞视监狱”,空间外的一切行为和发生都在监视器的控制范围之内。当然,其视野毕竟局限于窗户,而到了《静物与风景》这里,艺术家在展厅中心建构了一个全景敞视装置。旋转中的观看,让我想起19世纪80年代出现在柏林的“凯撒全景画”(The Kaiser Panorama)(图1),包括同时期的另一张安东·哈斯(Anton Haas)的水彩画《集市上无法辨认的全景圆形大厅,和前景中的偷窥者》(Unidentifiable Panorama Rotunda at a Fair, with a Peep-show Man in the Foreground,1840)(图2)。不同的是,在凯撒全景画中,旋转的不是四周坐立的观看者,而是环绕中心旋转的画面,而在杨振中这里,旋转的是坐立于中心的观看者,周围的画面和投影则是固定不动的。

相形之下,凯撒全景画的结构或许更接近其于2011 年创作的视觉装置《团结万岁》。作品由9 个三维的建筑组件元素构成,以看似混乱的方式陈列于展厅中,但各部件的大小、比例、角度和位置实际上是经过了严格精细的计算。观众可以自由穿梭在空间中,但只有当他们站在某个确切的点位时,整个作品才能从视觉上被重新拼合成为完整的画面。这个画面即是作为权力中心的天安门外景,或是因为观众的进入而遭到“破坏”的天安门外景。当然,也因为后者,我们在确切点位实际所看到画面并不是固定的,因为不同观者的进入,画面仿佛是移动的影像。而这样一个结构与19世纪柏林的凯撒全景画的确不谋而合。

凯撒全景画原本是个视觉实验,同时也是一个大众文化的产物,而杨振中的实践则将我们引向政治的维度。或者说,权力与反权力才是这里的重心。在这一点上,它与边沁的全景敞视监狱则不乏同构之处。而其视觉的政治性在《栅栏》(2017)、尤其是《静物与风景》(2018)中更是得到了充分的体现。凯撒全景画相对还是停留在平视,而全景敞视监狱的观看则如图3 所示,是全方位的。准确地说,这才是“全景”的真正意涵。

斯蒂芬·奥特曼(Stephan Oettermann)在《全景:一部大众媒介的历史》一书中系统梳理了18、19世纪以来英国、法国、德国、澳大利亚、美国五个国家的全景画与大众媒介关系的历史(5)。透过《源自热气球吊篮的全景图》(Panoramic View from the Gondola of a Hot-air Ballon)(图4)和《纳达将摄影提升到艺术的高度》(By Charles Meryon,Nadar Elevating Photography to the Height of Art)(图5)这两张19世纪的石版画可以看出,真正的全景不仅是俯瞰,而且是可以站在太空中移动的观看。这应该是最早的航拍全景方式,并盛行于欧洲。而今天,太空中的观看其实已然被互联网所取代。不变的是,可见的界面或图像背后,依然有一双眼睛监控着各个角落,比如网络警察可以删除任何帖子,另如2013 年斯诺登事件、2016 年美国民主党全国委员会邮件泄露事件等都是典型的案例。2016 年,劳拉·普瓦特拉斯(Laura Poitras)在惠特尼艺术博物馆举办的个展《宇宙杂音》(Astro Noise)之标题便是取自泄密者斯诺登当时为一个满是证据的加密文件夹的命名(6)。 杨振中之所以选择这些源自网络的政治新闻图像,不仅暗示着其互联网的属性,同时也指向其全景监控的支配机制。因此,《静物与风景》固然无法实现站在太空的全景敞视,但网络传播其实已经在提示我们它无疑是更全方位的观看和监控。

由此,除了《静物与风景》之外,我们也可以将此前的《我会死的》(2000-2005,2014,2016)视为一部全景式的影像装置。同样,现场的部署也许并不符合全景的形式,但其逻辑、特别是2016 年的互联网征集,意味着其本质上更是一种全景化的实践。这些被征集的参与者没有国籍、没有身份,甚至没有性别,呈现给我们的是作为物理意义上的一般生命的常与无常。每个人都面对着镜头,也许无法避免表演的一面。但我们还是无法确定这句话所传递的真正情绪和态度,它可能是一种期待,一种无奈,也可能是自我戏谑,甚或只是一种模棱不明的无意识表达。问题是,当所有人集体重复这一句话的时候,便构成了一个“向死而生”的荒诞剧场。也是透过这一集体性和重复性,可以想像镜头的背后依然有一个不可见的支配者,它不再是生命的常与无常,而是某一支配者或规定性。2006 年的声音装置《我有一个梦》是一个参与性的项目,但同样取决于这一支配性的逻辑。他在现场搭建了一个演讲台,任何一个观众都可随意上台对着话筒讲话。讲话的内容不限,任由演讲者自由发挥,但其声音却被实时转换成一群人的声音弥漫在整个空间。相反,在《我会死的》这里,演讲者被抽离或隐藏在背后,呈现在现场中的则是集体的图像和声音。而集体化的图像和声音不仅是极权主义的产物,同时也是互联网时代的常态。它们的背后都有一个中心,而所谓的集体性都是权力支配的结果。(图6,7)

1882 年,奥迪隆·雷东(Odilon Redon)的石版画《像一只奇怪气球朝向无限的眼睛》(图8)中,描绘的是一只足以环视大地和天空的眼睛。有趣的是,在影像《轻而易举‖》中,杨振中仿佛颠倒了奥迪隆·雷东的这幅画作,他一只手支撑着东方明珠的塔尖,仿佛整个上海城被他底朝天举了起来,眼睛则仰望着他头顶的这座繁华的都市。借用斯蒂芬·奥特曼的说法,我们也可以视其为一幅全景图像。重要在于,它同样源于一个中心,即画面中作为观看者的眼睛。由此可见,这一视觉—政治支配关系作为主题或观念之一,或明或暗始终渗透在杨振中的想象和实践中。

四

福柯指出,“规训社会的形成同其原本就属构成部分的一系列宏大历史进程——经济、司法—政治和科学进程相关”,在他看来,全景敞视监狱是“被还原到了理想形态的权力机制示意图;其运作须被理解成排除了任何阻碍、抵抗或摩擦的纯粹建筑学和光学系统:它实际上是一种可以且必须脱离任何特定用途的政治技术学象征”(7)。(如图9,10,11)也因此,它不仅是一套现代社会的治理术,同时也被视为极权主义的先兆。

杨振中的实践并不是边沁、福柯理论的简单转译,而是通过日常生活中的微观实践,意图揭示互联网与全景画之间同构性的政治机制。这里尤须一提的是,在《静物与风景》中,观众的参与是重要的一环,只有他们坐在圆形装置的沙发上,环视四周的图像风景时,其复杂的主体性机制方可显现出来。

之所以选择“静物与风景”作为展览的标题,杨振中坦言是以防审查的权宜之计,同时,也是因为静物与风景本身的日常感和“弱普遍性”,甚至还关涉静物与风景的历史源起。在斯托伊奇塔(Vitor I. Stoichita)的叙述中,静物脱胎于宗教绘画,随着宗教改革,从中分离出作为世俗象征的独立的静物画(8)。风景亦然。文艺复兴以前,自然一直是作为秘密不得公开,因为它同时也是指一种神的秘密。所以,当“风景”真正兴起于文艺复兴时,也就意味着画家的目光从此背离了上天、放弃了隐喻,开始转向大地和自然。德布雷(Régis Debray)研究指出,“风景”(paysage)一词本身含有“农民”(paysan)的词根,代表了一种卑贱和丑陋(9)。所以在人文主义者眼中,亲近自然意味着对古典文化的一种亵渎,反之,也只有那些粗笨、老土、目光短浅的佛拉芒人才会将风景视为一个独立的存在。事实表明,风景就是在佛拉芒和荷兰得到了充分发展。加尔文禁止宗教绘画后,画家不得不选择世俗题材。可见,静物和风景都实际上经历了一个从神灵之光到贴近大地和生活的“光照”的过程。

若仅从视觉的角度而言,静物通常是一种近观,风景则是一种远观。但最初,它们都是从宗教中获得解放,从权力的压制系统中获得主体性的。这一逻辑恰恰暗合了杨振中的观念和话语。比如在《静物与风景》中,很难确定周边的绘画和中心的圆形装置到底哪个是静物,哪个是风景,二者之间更像是一种互为镜像的关系。可是,如果基于全景的“光照”或权力视野,静物与风景其实并无二致,都在其中。杨振中关心的与其说是作为主体的静物与风景,不如说是隐藏在静物与风景背后的世俗权力的“光照”。

可以想象,古代中国作为“帝国山水”的五代两宋山水画(如郭熙的《早春图》、王希孟的《千里江山图》等),无一不是士大夫基于全景视野的政治创制(10)。如果说这里的整个展厅是一幅帝国山水的话,那么中心的环形装置,特别是与之对应的四周的画面所描绘的官方空间图像,则仿佛是点缀帝国山水的宫苑楼阁。何况,德布雷早就说过,作为一种“宗教唯物主义”,图像本身就是一种人作用于人的活动(11)。这意味着,它本质上是一种权力的运作。而在杨振中看来,渗透在日常经验的意识形态本身即是一个巨大的话语空间和能量汇聚处,也因此,他希望通过视觉(图像)与政治的感性交织和辩证的混合,释放出更多的权力维度和生命的动能。

——————————————————————————————————————————

(1) 近些年来,“监控” 已经成为艺术家实践的热点问题之一,如王我的《折腾》(2010)、《天安门广场的监控摄像头》(2010)、艾未未的《自我监控》(2012)、葛宇路的《对视》(2016)以及徐冰的《蜻蜓之眼》(2016)、章清的《边界》(2016)等。如果说王我、艾未未以及葛宇路是通过反监控的尝试,直接指向一个共同的“老大哥”的话,徐冰、章清等则以监控为素材和方法之一,通过影像虚构和叙事,意在重新思考人与社会的关系。而杨振中的实践则是经由“监控”这一普遍经验,持续探讨渗透在日常生活中的视觉—政治机制及其复杂的权力运作技术。

(2) 中国大陆的城市公共空间或许是世界上监控摄像头最密集的地方。据《华尔街日报》2017 年6 月的报道,中国在公共场所有1.7 亿台监控摄像机,到2020 年可能还要安装另外4.5 亿台。这里的监控摄像具有两个功能:减少违法犯罪和政治控制。郝建:《与老大哥对视:反转监控摄像头的中国电影》,“纽约时报中文网”,https://cn.nytimes.com/china/20171011/cc11bigbrother/.

(3) 鲁明军:《复象,作为一种政治剧场》,“艺术国际”网站, http://review.artintern.net/html.php?id=56550.

(4) 黑特·斯戴耶尔:《为坏图像辩护》,刘倩兮译,“豆瓣”网,https://site.douban.com/241514/widget/notes/17071275/note/508304633/.

(5) Stephan Oettermann,The Panorama:History of a Mass Medium,translated by Deborah Lucas Schneider,Cambridge and London:The MIT Press,1997.

(6) 顾虔凡:《从“全景监狱”到“斯诺登事件”,数字时代的监控与反监控》,“Art-Ba-Ba”网站,http://www.art-ba-ba.com/main/main.art?threadId=92700&forumId=8.

(7) Foucault,Michel,Discipline & Punish:The Birth of the Prison,New York:Vintage Books,1995,p.218.

(8) Victor I. Stoichita, The Self-Aware Image:An Insight into Early Modern Meta-Painting, Trans. by Anne-Marie Glasheen, New York: Cambridge University Press,1997.

(9) 雷吉斯·德布雷:《图像的生与死:西方观图史》,黄迅余、黄建华译,上海:上海译文出版社,2014 年,第167 页。

(10) 石守谦:《山鸣谷应:中国山水画和观众的历史》,台北:石头出版,2017,第17 页。

(11) 雷吉斯·德布雷:《图像的生与死:西方观图史》,第89 页。

一

2017年6月,在位于北京市区中心一条小胡同内的箭厂空间,杨振中实施了个人项目《栅栏》。他封死了原本只有15 平米的空间,临街的墙体上只留了一个栅栏窗户,与周边的环境融为一体,看上去再平常不过,想必没人会留意到窗户上安装的其实是审讯室专用玻璃。观众透过窗户只能看到镜面反射的自己和街景,无法看到室内的一切,但在室内可以看清室外的一切,于是他在室内正对着窗户,架了一个摄像头,街上的人来人往透过栅栏窗户尽收其中。不同于监狱审讯室的结构,杨振中颠倒了其监控关系。通常情况下,室外的审讯监控者透过专用玻璃可以看清室内的整个审讯过程,而室内的审讯者和被审讯者则看不到室外,但在杨振中这里,玻璃是反装的,所以室外是被看者或被监控者(亦或是被囚禁者),而室内则是观看者或监控者。

黑板2008

值得一提的还有2006 年的另一组装置《看店》,也是基于同样的监控结构。他位于展厅附近的一个小杂货店的隐秘部位,安装了六个摄像头,并将其连接至展厅中的一组监控视频。展览只有五天的时间,期间小店无人看管,观众可以透过展厅内的监控视频,看到围绕小店的一切发生和变化。然而,在箭厂实施的《栅栏》现场,他将监控视频植入了和箭厂空间一样极具日常感和生活气息的“五金”咖啡馆,使得监控变得更加隐蔽。当然,这原本即是现实,因为无处不在的摄像头早已是都市生活的常态,乔治·奥威尔(George Orwell)笔下的“大洋国”早已不再是想象和虚构,而是事实(2)。

看店2006

通过重置观众或被监控者的主体位置,杨振中部署了一个复杂的视觉迷局,一个博瓦(Augusto Boal)式的“被压迫者剧场”(The Theatre of the Oppressed)。博瓦认为,无论是古希腊悲剧,还是马基雅维里的喜剧,包括布莱希特的史诗剧,都没有真正解放观众,这里的主体依然是剧场,剧场依然受制于既有的政治机制。即便布莱希特已经意识到了改变,但也只是限于对大众的介入,而无关大众主动的介入。正是基于这一历史反省,博瓦提出了“被压迫者剧场”。他将观众作为剧场的主体,目的就是为了抵抗和反叛这一支配机制。在此,剧场不再是一个被看的对象,而是一场彻底破除压制系统的政治行动(3)。

在之前另一件同样基于窥视结构、亦带有剧场—政治属性的作品《考试》(2012)中,杨振中似乎还保留着传统观看模式。即便如此,画面中穿着性感的女中学生机械地朗读政治课文这一行为本身,还是带有明显的身体规训的暗示。然而在这里,作为“被压迫者剧场”的典范形式,监控及其政治逻辑构成了其主体性机制,特别在今天,监控不仅限于监狱,且早随着全球化和互联网的扩张渗透至社会各个日常角落。就此,无论是边沁的“全景敞视监狱”,还是福柯的《规训与惩罚》,皆已系统分析、论述过现代社会的支配机制和知识运作模式。杨振中的实践不仅揭示了这一权力系统,同时,通过扰乱这一权力系统也意在传递一种反抗的动能。没想到的是,展览后来被意外卷入了北京政府为迎接党的十九大启动的胡同整治行动,并由于它的隐蔽性临时保护了展示的空间和机构。可以说,它也因此介入了一个更大的活生生的政治剧场。

二

一年后,在当代唐人艺术中心北京空间举办的个展《静物与风景》(2018 年9 月)依然延续了这一视觉机制和政治逻辑。在此,他聚焦于政治图像的传播与视觉感知的渠道,并与权力的支配机制一道,建构了一个同样基于监控结构的政治剧场。

展览由三部分构成。第一部分是位于展场中心的环形旋转装置,装置中心安装着一个圆柱状镜面栅栏背景,其周围均匀地安装了六个依照官方会客厅标准仿制的沙发。观众可以随意坐在沙发上,随着机械的缓缓转动,远观和欣赏展厅四周墙面的绘画和录像作品。圆柱状栅栏镜面反射了周边的一切发生。显然,栅栏镜面源于《栅栏》和《黑板》,而2014 年的互动装置《请坐》则是其中沙发部分的母本,只是不同的是,《请坐》并没有受制于某个中心和秩序,甚至可以说它是反中心、反秩序的。

展览的第二部分即是与之对应的悬挂在其中三面墙上的一组绘画作品。画面描绘的是下载自网上的官方新闻,他从这些新闻中撷取了部分室内场景的图片,内容多是官方标准的会客厅、会议室,或是裁其一角。由于图像中都没有人或是他有意抽掉了人,更像是一般的静物画。但事实上,它源自一套特殊的政治审美体系。可想而知,不同空间的装饰、摆设风格,包括话筒、茶杯、植物的位置以及背景画面的题材等,其实都极其考究和严格。但是在此,却化身为再普通不过的二手静物或风景。这一方面将其“再象征化”,另一方面又像是一种亵渎和冒犯。杨振中保留了下载时的低像素特征,并在放大绘制的过程中,凸显了图像的颗粒状及其质感,黑特·斯戴耶尔(Hito Steyerl)称其为“坏图像”(the poor image)。同时,通过外框的设计以及背景可以看出,这些图像看似是正在Photoshop(简称PS)的处理中,那些边框恰好对应了PS 过程中用以选择图像的边线,而墙面的灰白相间的格子图案正是源自PS 在无图层时的背景样式。此时也可以说,展厅的墙面即是屏幕界面。

第三部分是展厅的两个隐秘的角落和其中两个沙发背后,他安装了四个无线摄像头,并在展厅另一相对独立的墙面,通过LED 屏自动交替、同步传播摄像头传递的现场视频。如果说整个展览是一个大监控系统的话,那么,此处更像是在一个监控结构中嵌套了一个监控结构,即一个关于监控的监控。而此时,屏幕中片段式的播放,本质上和周围墙上的绘画并无二致,或者说它本身也是静物或风景。

诚如黑特·斯戴耶尔(4)所说的,“坏图像是流动的副本。它们质量差、像素低,并随着传播速度的加快而折损。坏图像是图像的幽灵、是预览、缩略图、飘忽不定的想法、是免费分发和流通的图片,它们从慢速数码传输中挤压出来,被不断压缩、重制、撕裂、合成、从一处被复制粘贴到另一处。……坏图像在世界各地移动,如同商品或其拟像,礼物或赏金。他们散布快乐或死亡威胁,阴谋论或违禁品,反抗或愚蠢。”杨振中之所以选择这些低像素图片作为绘画的底本,与其说是为“坏图像辩护”,以抵抗高清、超清的暴力,不如说是为了揭示互联网时代图像的真实性难题。毋宁说,坏图像就是现实世界动荡不安、荒诞不羁的表征。杨振中特意保留了图像编辑的过程或痕迹,在某种意义上就是为了重申图像被编辑、传播和流通的过程,以及何以如此编辑、传播和流通。当然,这也同时提示我们,像素还取决于监视器的技术参数,包括监视器本身所具有的政治性。如果说这是一种政治解析的话,也许他无法像法医建筑(Forensic Architecture)一样提供一套精确的参数和证据,但至少在尝试从某个侧面进入政治的内部。就此,展厅中心的旋转装置及其象征性无疑是最恰切的解释。艺术家沿着悬挂绘画的墙面的地边线,搭建了一个宽3米、高0.5米的斜坡,观众若欲近距离观看作品,必须走上斜坡,其身体的不稳定感恰好呼应了对面墙上政治坏图像的不稳定性。斜坡拉近了画面与观众的距离,诱惑观众与画面的物质性之间形成一种触知关系,以区分原本模糊了界限的图像与绘画;但同时,站在斜坡上的身体不适迫使观众只能一瞥,进而决定了其与画面之间难以构成经典的凝视关系,并反身指向网络传播的低像素图片及其政治属性。

图像的政治性决定了其暗含着一个不可见的主体或操控者,但它并不完全取决于新闻记者的视角,政治规定性才是其真正的主体。可同时,无论是PS处理,还是绘画的再制,其实都是在削弱这个主体。换句话说,PS的操作者和绘画的实施者在这里同样是主体。他们的实践一方面依循于其原本的政治主体,甚或说是一种政治常态,另一方面又不可避免地背反或抵御着政治主体的规定性。PS图片的“随意性”和画面之间的差异,皆表明它们都是任何普通观众都可参与的行为和实践。应该说,杨振中之所以雇佣不同的画者参与绘制这些图像,其实也是为了强化他的这一观念。这些画者和其他观者一样,他们都是不可见的主体。而这些不可见的主体同时也是展厅中心旋转装置的参与者。可见,在展厅中心的沙发与四周的绘画、投影之间的对应中,隐含着双重的关系。它们之间不仅是基于中心与边缘的支配逻辑,同时还有一层不可见的镜像结构。这些关系混合在一起,相互摆荡又彼此冲撞,构成了一个传递着异质力量的视觉—政治剧场。然而,与《栅栏》(2017)一样,此处他的逻辑依然是,在揭示这一支配结构的同时,扰乱其权力结构,进而将观众解放出来,以获得一种新的主体性机制。

三

2017年,《栅栏》中的视频监控的支配结构近似边沁所谓的“全景敞视监狱”,空间外的一切行为和发生都在监视器的控制范围之内。当然,其视野毕竟局限于窗户,而到了《静物与风景》这里,艺术家在展厅中心建构了一个全景敞视装置。旋转中的观看,让我想起19世纪80年代出现在柏林的“凯撒全景画”(The Kaiser Panorama)(图1),包括同时期的另一张安东·哈斯(Anton Haas)的水彩画《集市上无法辨认的全景圆形大厅,和前景中的偷窥者》(Unidentifiable Panorama Rotunda at a Fair, with a Peep-show Man in the Foreground,1840)(图2)。不同的是,在凯撒全景画中,旋转的不是四周坐立的观看者,而是环绕中心旋转的画面,而在杨振中这里,旋转的是坐立于中心的观看者,周围的画面和投影则是固定不动的。

相形之下,凯撒全景画的结构或许更接近其于2011 年创作的视觉装置《团结万岁》。作品由9 个三维的建筑组件元素构成,以看似混乱的方式陈列于展厅中,但各部件的大小、比例、角度和位置实际上是经过了严格精细的计算。观众可以自由穿梭在空间中,但只有当他们站在某个确切的点位时,整个作品才能从视觉上被重新拼合成为完整的画面。这个画面即是作为权力中心的天安门外景,或是因为观众的进入而遭到“破坏”的天安门外景。当然,也因为后者,我们在确切点位实际所看到画面并不是固定的,因为不同观者的进入,画面仿佛是移动的影像。而这样一个结构与19世纪柏林的凯撒全景画的确不谋而合。

凯撒全景画原本是个视觉实验,同时也是一个大众文化的产物,而杨振中的实践则将我们引向政治的维度。或者说,权力与反权力才是这里的重心。在这一点上,它与边沁的全景敞视监狱则不乏同构之处。而其视觉的政治性在《栅栏》(2017)、尤其是《静物与风景》(2018)中更是得到了充分的体现。凯撒全景画相对还是停留在平视,而全景敞视监狱的观看则如图3 所示,是全方位的。准确地说,这才是“全景”的真正意涵。

斯蒂芬·奥特曼(Stephan Oettermann)在《全景:一部大众媒介的历史》一书中系统梳理了18、19世纪以来英国、法国、德国、澳大利亚、美国五个国家的全景画与大众媒介关系的历史(5)。透过《源自热气球吊篮的全景图》(Panoramic View from the Gondola of a Hot-air Ballon)(图4)和《纳达将摄影提升到艺术的高度》(By Charles Meryon,Nadar Elevating Photography to the Height of Art)(图5)这两张19世纪的石版画可以看出,真正的全景不仅是俯瞰,而且是可以站在太空中移动的观看。这应该是最早的航拍全景方式,并盛行于欧洲。而今天,太空中的观看其实已然被互联网所取代。不变的是,可见的界面或图像背后,依然有一双眼睛监控着各个角落,比如网络警察可以删除任何帖子,另如2013 年斯诺登事件、2016 年美国民主党全国委员会邮件泄露事件等都是典型的案例。2016 年,劳拉·普瓦特拉斯(Laura Poitras)在惠特尼艺术博物馆举办的个展《宇宙杂音》(Astro Noise)之标题便是取自泄密者斯诺登当时为一个满是证据的加密文件夹的命名(6)。 杨振中之所以选择这些源自网络的政治新闻图像,不仅暗示着其互联网的属性,同时也指向其全景监控的支配机制。因此,《静物与风景》固然无法实现站在太空的全景敞视,但网络传播其实已经在提示我们它无疑是更全方位的观看和监控。

由此,除了《静物与风景》之外,我们也可以将此前的《我会死的》(2000-2005,2014,2016)视为一部全景式的影像装置。同样,现场的部署也许并不符合全景的形式,但其逻辑、特别是2016 年的互联网征集,意味着其本质上更是一种全景化的实践。这些被征集的参与者没有国籍、没有身份,甚至没有性别,呈现给我们的是作为物理意义上的一般生命的常与无常。每个人都面对着镜头,也许无法避免表演的一面。但我们还是无法确定这句话所传递的真正情绪和态度,它可能是一种期待,一种无奈,也可能是自我戏谑,甚或只是一种模棱不明的无意识表达。问题是,当所有人集体重复这一句话的时候,便构成了一个“向死而生”的荒诞剧场。也是透过这一集体性和重复性,可以想像镜头的背后依然有一个不可见的支配者,它不再是生命的常与无常,而是某一支配者或规定性。2006 年的声音装置《我有一个梦》是一个参与性的项目,但同样取决于这一支配性的逻辑。他在现场搭建了一个演讲台,任何一个观众都可随意上台对着话筒讲话。讲话的内容不限,任由演讲者自由发挥,但其声音却被实时转换成一群人的声音弥漫在整个空间。相反,在《我会死的》这里,演讲者被抽离或隐藏在背后,呈现在现场中的则是集体的图像和声音。而集体化的图像和声音不仅是极权主义的产物,同时也是互联网时代的常态。它们的背后都有一个中心,而所谓的集体性都是权力支配的结果。(图6,7)

1882 年,奥迪隆·雷东(Odilon Redon)的石版画《像一只奇怪气球朝向无限的眼睛》(图8)中,描绘的是一只足以环视大地和天空的眼睛。有趣的是,在影像《轻而易举‖》中,杨振中仿佛颠倒了奥迪隆·雷东的这幅画作,他一只手支撑着东方明珠的塔尖,仿佛整个上海城被他底朝天举了起来,眼睛则仰望着他头顶的这座繁华的都市。借用斯蒂芬·奥特曼的说法,我们也可以视其为一幅全景图像。重要在于,它同样源于一个中心,即画面中作为观看者的眼睛。由此可见,这一视觉—政治支配关系作为主题或观念之一,或明或暗始终渗透在杨振中的想象和实践中。

四

福柯指出,“规训社会的形成同其原本就属构成部分的一系列宏大历史进程——经济、司法—政治和科学进程相关”,在他看来,全景敞视监狱是“被还原到了理想形态的权力机制示意图;其运作须被理解成排除了任何阻碍、抵抗或摩擦的纯粹建筑学和光学系统:它实际上是一种可以且必须脱离任何特定用途的政治技术学象征”(7)。(如图9,10,11)也因此,它不仅是一套现代社会的治理术,同时也被视为极权主义的先兆。

杨振中的实践并不是边沁、福柯理论的简单转译,而是通过日常生活中的微观实践,意图揭示互联网与全景画之间同构性的政治机制。这里尤须一提的是,在《静物与风景》中,观众的参与是重要的一环,只有他们坐在圆形装置的沙发上,环视四周的图像风景时,其复杂的主体性机制方可显现出来。

之所以选择“静物与风景”作为展览的标题,杨振中坦言是以防审查的权宜之计,同时,也是因为静物与风景本身的日常感和“弱普遍性”,甚至还关涉静物与风景的历史源起。在斯托伊奇塔(Vitor I. Stoichita)的叙述中,静物脱胎于宗教绘画,随着宗教改革,从中分离出作为世俗象征的独立的静物画(8)。风景亦然。文艺复兴以前,自然一直是作为秘密不得公开,因为它同时也是指一种神的秘密。所以,当“风景”真正兴起于文艺复兴时,也就意味着画家的目光从此背离了上天、放弃了隐喻,开始转向大地和自然。德布雷(Régis Debray)研究指出,“风景”(paysage)一词本身含有“农民”(paysan)的词根,代表了一种卑贱和丑陋(9)。所以在人文主义者眼中,亲近自然意味着对古典文化的一种亵渎,反之,也只有那些粗笨、老土、目光短浅的佛拉芒人才会将风景视为一个独立的存在。事实表明,风景就是在佛拉芒和荷兰得到了充分发展。加尔文禁止宗教绘画后,画家不得不选择世俗题材。可见,静物和风景都实际上经历了一个从神灵之光到贴近大地和生活的“光照”的过程。

若仅从视觉的角度而言,静物通常是一种近观,风景则是一种远观。但最初,它们都是从宗教中获得解放,从权力的压制系统中获得主体性的。这一逻辑恰恰暗合了杨振中的观念和话语。比如在《静物与风景》中,很难确定周边的绘画和中心的圆形装置到底哪个是静物,哪个是风景,二者之间更像是一种互为镜像的关系。可是,如果基于全景的“光照”或权力视野,静物与风景其实并无二致,都在其中。杨振中关心的与其说是作为主体的静物与风景,不如说是隐藏在静物与风景背后的世俗权力的“光照”。

可以想象,古代中国作为“帝国山水”的五代两宋山水画(如郭熙的《早春图》、王希孟的《千里江山图》等),无一不是士大夫基于全景视野的政治创制(10)。如果说这里的整个展厅是一幅帝国山水的话,那么中心的环形装置,特别是与之对应的四周的画面所描绘的官方空间图像,则仿佛是点缀帝国山水的宫苑楼阁。何况,德布雷早就说过,作为一种“宗教唯物主义”,图像本身就是一种人作用于人的活动(11)。这意味着,它本质上是一种权力的运作。而在杨振中看来,渗透在日常经验的意识形态本身即是一个巨大的话语空间和能量汇聚处,也因此,他希望通过视觉(图像)与政治的感性交织和辩证的混合,释放出更多的权力维度和生命的动能。

——————————————————————————————————————————

(1) 近些年来,“监控” 已经成为艺术家实践的热点问题之一,如王我的《折腾》(2010)、《天安门广场的监控摄像头》(2010)、艾未未的《自我监控》(2012)、葛宇路的《对视》(2016)以及徐冰的《蜻蜓之眼》(2016)、章清的《边界》(2016)等。如果说王我、艾未未以及葛宇路是通过反监控的尝试,直接指向一个共同的“老大哥”的话,徐冰、章清等则以监控为素材和方法之一,通过影像虚构和叙事,意在重新思考人与社会的关系。而杨振中的实践则是经由“监控”这一普遍经验,持续探讨渗透在日常生活中的视觉—政治机制及其复杂的权力运作技术。

(2) 中国大陆的城市公共空间或许是世界上监控摄像头最密集的地方。据《华尔街日报》2017 年6 月的报道,中国在公共场所有1.7 亿台监控摄像机,到2020 年可能还要安装另外4.5 亿台。这里的监控摄像具有两个功能:减少违法犯罪和政治控制。郝建:《与老大哥对视:反转监控摄像头的中国电影》,“纽约时报中文网”,https://cn.nytimes.com/china/20171011/cc11bigbrother/.

(3) 鲁明军:《复象,作为一种政治剧场》,“艺术国际”网站, http://review.artintern.net/html.php?id=56550.

(4) 黑特·斯戴耶尔:《为坏图像辩护》,刘倩兮译,“豆瓣”网,https://site.douban.com/241514/widget/notes/17071275/note/508304633/.

(5) Stephan Oettermann,The Panorama:History of a Mass Medium,translated by Deborah Lucas Schneider,Cambridge and London:The MIT Press,1997.

(6) 顾虔凡:《从“全景监狱”到“斯诺登事件”,数字时代的监控与反监控》,“Art-Ba-Ba”网站,http://www.art-ba-ba.com/main/main.art?threadId=92700&forumId=8.

(7) Foucault,Michel,Discipline & Punish:The Birth of the Prison,New York:Vintage Books,1995,p.218.

(8) Victor I. Stoichita, The Self-Aware Image:An Insight into Early Modern Meta-Painting, Trans. by Anne-Marie Glasheen, New York: Cambridge University Press,1997.

(9) 雷吉斯·德布雷:《图像的生与死:西方观图史》,黄迅余、黄建华译,上海:上海译文出版社,2014 年,第167 页。

(10) 石守谦:《山鸣谷应:中国山水画和观众的历史》,台北:石头出版,2017,第17 页。

(11) 雷吉斯·德布雷:《图像的生与死:西方观图史》,第89 页。